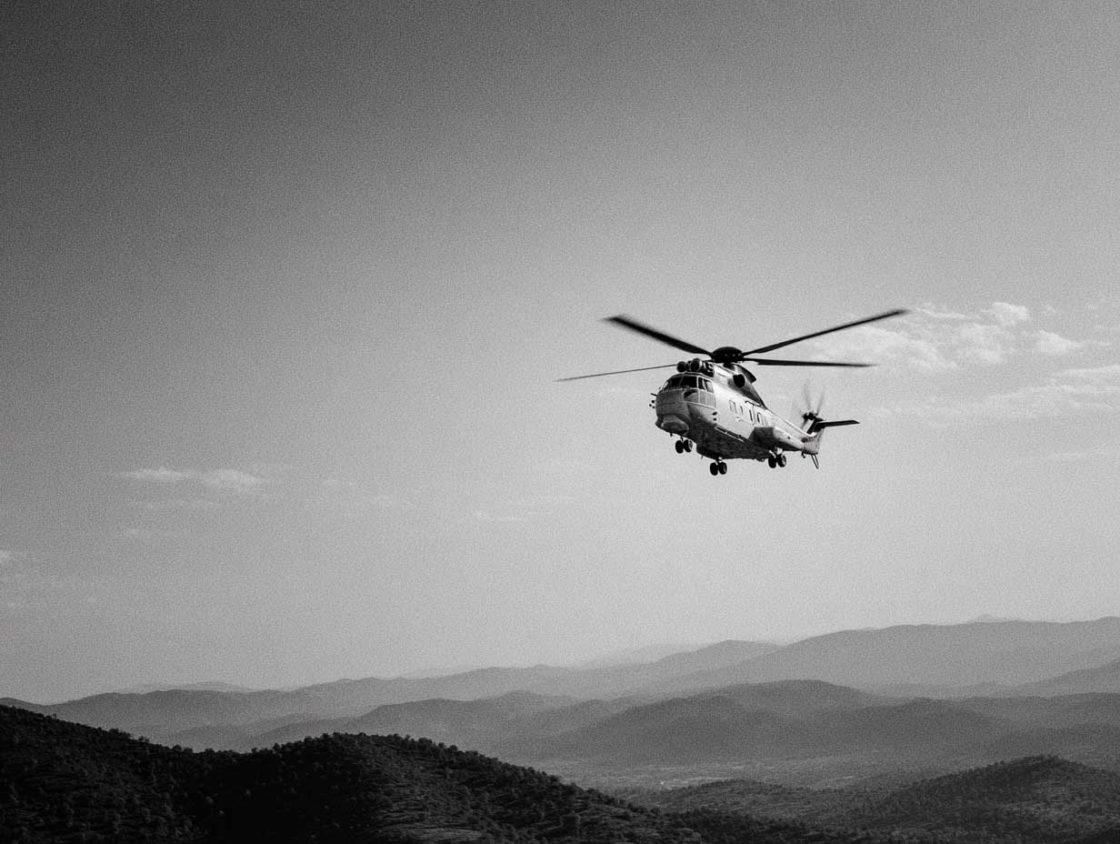

Tir de semonce sur un vol en hélicoptère allemand après la violation d’espace aérien européen, le 16 juillet 2025.

Le 16 juillet 2025, un vol en hélicoptère militaire allemand a traversé un espace aérien européen sans autorisation. Cet événement a déclenché une réaction immédiate : des tirs de semonce ont été effectués pour dissuader l’appareil. Bien que situé légèrement en dehors des trois jours évoqués, cet incident prend de l’importance en raison de ses implications sur la sécurité régionale et les tensions entre États. Il s’inscrit dans une séquence d’incursions comprenant également des avions britanniques et français. L’affaire soulève des questions sur la coordination des services de police du ciel en Europe, les procédures d’interception et les normes permettant de qualifier un survol d’illégal. Le cas mérite une analyse détaillée : qui a ordonné les semonces ? Quel protocole a été déclenché ? Quelle marge de sécurité s’applique à différents types d’appareils ? La neutralité de l’espace aérien européen repose sur des régulations précises, souvent méconnues.

Le déroulé technique de l’incident

Le 16 juillet 2025, un hélicoptère militaire allemand, de type NH90 ou similaire utilisé par la Bundeswehr, a pénétré sans autorisation dans un secteur réglementé d’un pays européen. La violation a été détectée par un radar militaire au sol, qui aurait activé une procédure d’interception conformément au protocole de police du ciel de l’espace Schengen. L’article de Militarnyi indique que l’appareil a reçu des tirs de semonce, c’est-à-dire des balles traçantes proches de sa carlingue ou des munitions à schrapnel destinées à l’alerter sans l’endommager.

Le tir de semonce a été effectué par une batterie antiaérienne ou un système de défense aérienne terrestre. La puissance, la précision et l’écart entre l’appareil et les projectiles relèvent d’un dosage millimétré, visant à produire une onde sonore et visuelle dissuasive. Dans l’incident mentionné, aucune blessure n’a été signalée, ce qui indique un respect rigoureux des normes d’interception internationales. Cela montre une volonté initiale de désengagement rapide si l’appareil répondait et quittait immédiatement la zone.

L’hélicoptère allemand a aussitôt changé de cap, évité la zone regulée, et repris contact avec le centre régional de contrôle aérien. Le vol a été redirigé vers un corridor autorisé, conformément aux règles établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Ce retour rapide à la légalité a évité l’escalade militaire ou diplomatique.

Cet incident peut être comparé à d’autres, comme les survols non prévus d’appareils britanniques ou français ces dernières semaines. Il interroge les systèmes de détection et d’alerte, la réactivité des autorisations de vol, et la clarté des procédures de coordination transfrontalière. Une erreur de planification, une défaillance technique ou un pilotage déstabilisé, tous ces facteurs doivent être retracés pour tirer les leçons appropriées.

Contexte géopolitique et enjeux de sécurité

Cet épisode intervient dans un contexte déjà tendu. L’espace aérien européen est parcouru depuis des mois par des appareils militaires russes et otaniens, survolant notamment la mer Baltique. Les forces de l’OTAN, Allemagne incluse, se sont mobilisées autour de la surveillance accrue.

La violation causée par l’hélicoptère allemand survient alors que l’Allemagne fournit du matériel militaire à l’Ukraine. Les autorités russes ont d’ailleurs réagi dans des cas de survol de leurs eaux territoriales, et ce, avec des communications parfois confuses. L’incident rappelle le besoin d’une discipline stricte : chaque vol en hélicoptère militaire doit être approuvé, enregistré, et tracé minute par minute. Toute déviation génère In péjoratives à la fois pour la sécurité aérienne et pour les relations diplomatiques.

Sur le plan juridique, l’espace aérien au-dessus du territoire d’un État demeure sa propriété souveraine. Les conventions de Chicago et de Genève encadrent les interventions de défense aérienne, qui doivent toujours privilégier des actions graduelles (appel radio, signaux visuels, semonce). Le tir de semonce est la mesure maximale sans faire usage de force létale. L’Allemagne et l’État concerné devront établir des rapports précis, incluant l’altitude, la trajectoire, la justification du tracé, la communication avec l’ATC, pour éviter toute accusation de négligence majeure.

L’incident illustre aussi les tensions au sein de l’espace Schengen/OTAN lorsque la confiance technique et réglementaire flanche. Les systèmes de clearance partagée (NOTAM, coordination pré-vol, FPL) doivent être fiables à 100 %. Sinon, un simple vol d’entraînement peut provoquer un grave incident diplomatique.

Impacts pour la sécurité des vols et les protocoles futurs

Le signal produit par ce tir de semonce n’est pas anodin. Il exige que les autorités nationales réévaluent les procédures d’autorisation pré-vol. Des systèmes automatiques (ADS‑B, transpondeur Mode S) sont désormais capables de détecter une déviation en temps réel. Plusieurs États envisagent d’intégrer une validation ultérieure avant déploiement, notamment pour les vols en hélicoptère militaires traversant plusieurs espaces régulés.

La Commission européenne et l’OACI pourraient demander de rendre obligatoire le dépôt de plans de vol pour tout hélicoptère à plus de 200 km de sa base d’origine. Des systèmes de géofencing, par satellite, sont aussi envisagés pour prévenir ces incidents. Autant de modifications susceptibles d’apporter plus de transparence.

Sur le plan diplomatique, Berlin pourrait réclamer un réexamen du calendrier de passage, voire une enquête commune avec l’État ayant tiré les semonces. Il faudra aussi s’assurer que aucun dommage technique n’est survenu, malgré l’absence de blessés ou d’impact apparent.

Les autorités italiennes et britanniques, elles aussi visées récemment, observent la situation de près. Une harmonisation des seuils d’intervention, basée sur la distance, la taille de l’appareil et sa classification (civil, militaire léger, lourd), doit être clarifiée.

Enfin, le besoin d’exercices conjoints autour de la police du ciel, en mer du Nord, Baltique ou Alpes, se renforce. Ils permettront de limiter les déclenchements intempestifs dans l’avenir.

HELICOLAND est le spécialiste de l’hélicoptère.